この記事を読むとわかること

- 『栄光のバックホーム』の続編構想の裏側

- 物語に残された伏線と“その後”の可能性

- 続編が制作されにくい現実的な理由と意義

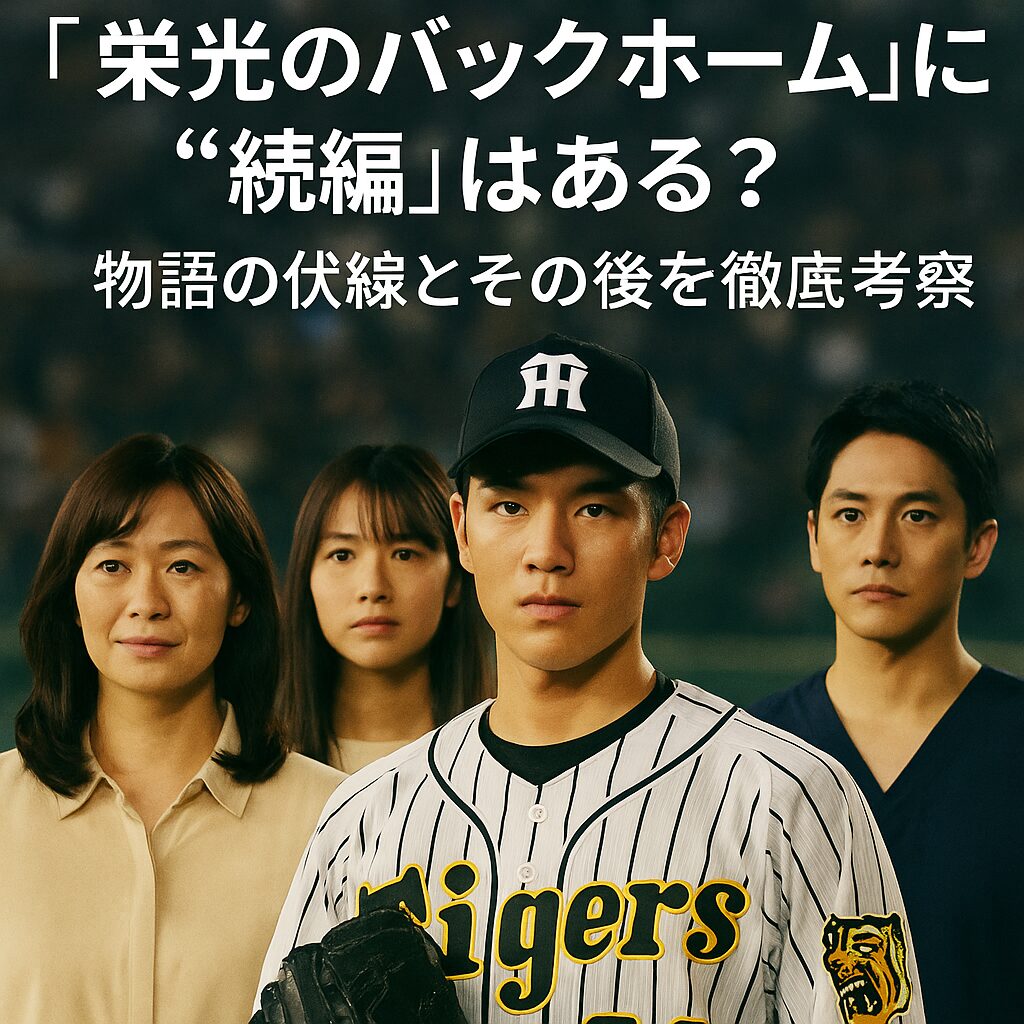

映画化もされ注目を浴びている『栄光のバックホーム』。物語の結末だけでなく、その背後に秘められた伏線やキャラクターたちの“その後”に興味が湧く読者も多いでしょう。

本記事では、原作・脚本情報や公式発表をもとに、「続編」は可能なのか、物語上の伏線が暗示する未来はどうなるかを丁寧に読み解きます。

ただし、ネタバレを含むため、未読・未視聴の方はご注意ください。

『栄光のバックホーム』は、阪神タイガースの元外野手・横田慎太郎選手の実話をもとにした作品です。

病との闘い、家族との絆、そして野球人生の中で生まれた“奇跡の瞬間”が、感動的に描かれています。

ただのスポーツドキュメントではなく、人間の尊厳や生きる意味に触れるドラマとして高く評価されています。

1‑1. 原作と映画化の経緯

原作は中井由梨子さんによるノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』です。

本書は、母・まなみさんの視点から描かれた感涙の記録として話題を呼び、2025年に文庫化され再注目されました。

「奇跡のバックホーム」と呼ばれたプレーを中心に、本人と家族の葛藤と希望がリアルに綴られています。

1‑2. 物語のラストと主要テーマ

物語は、引退試合での「奇跡のバックホーム」から始まり、28歳という若さでこの世を去るまでの横田選手の歩みを追います。

最大のテーマは「命をどう生き抜くか」であり、病気に打ち勝つというよりも、限られた時間の中で周囲に何を残すかが焦点です。

読後には「生きるとは何か」という問いが胸に残る、そんな作品に仕上がっています。

『栄光のバックホーム』では、ただ感動的なストーリーが描かれるだけではありません。

作品全体に巧妙に散りばめられた“伏線”や“未回収の示唆”が、読者・視聴者の心を強く惹きつけています。

これらの要素こそが、続編やスピンオフの可能性を感じさせる根拠とも言えるでしょう。

2‑1. キャラクターの副次的なつながり・関係性

主人公・横田慎太郎の物語を中心に据えつつも、母・まなみさん、姉・真子さん、そしてチームメイトや医師たちとの絆も印象的に描かれています。

これらの人物の内面や背景は多くが語られず、「まだ物語が続く余白」が感じられる部分です。

特に、まなみさん視点で描かれた原作により、家族側から見た葛藤や愛情に焦点が当たり、人間ドラマとしての深みを加えています。

2‑2. 未語られた過去や未来への布石

「奇跡のバックホームの後も、横田慎太郎さんが闘い続けたことを、きちんと伝えなければならない。」

この言葉は、映画の製作総指揮・見城徹氏による発言で、noteにて明かされました。

つまり、「バックホームのその後」には、まだ描かれていない物語が確実に存在することが示唆されているのです。

さらに、新作原作の構想段階で、「もう一冊の本を出して映画原作にする」という案が出ていたことから、“続編に向けた土壌”はすでに作られていたとも言えるでしょう。

『栄光のバックホーム』が感動のクライマックスを迎えた一方で、「あの続きを観たい」「彼の人生をもっと知りたい」と感じた方も少なくないでしょう。

実は、制作陣や出版社から続編を示唆するような動きが、すでにいくつか報告されています。

本章では、それらの動きから続編の可能性を具体的に読み解いていきます。

3‑1. 制作陣・中井由梨子氏の発言

原作を執筆した中井由梨子さんは、『奇跡のバックホーム』後も横田慎太郎さんの“その後”を描く必要があると感じていたことを明かしています。

noteに掲載された内容によれば、中井さんは制作総指揮・見城徹氏の要請を受けて、新たに母・まなみさんに取材を始めたとのことです。

「原作は今年中に出す。彼の生きた証を、今、伝えなければいけない。」

という見城氏の発言が、制作陣の“続編に対する強い意志”を物語っています。

3‑2. 新刊『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』の意味

2025年7月、幻冬舎より文庫版として発売されたこの新刊は、横田慎太郎の生涯を改めて「母親の視点」で描いた感涙の記録です。

これは、単なる再編集ではなく、続編としての機能を担う“新たな原作”とも考えられます。

奇跡のプレーの先にあった日々、闘病、家族との時間が描かれており、続編映画化への布石と見る見方も根強いです。

3‑3. 続篇構想・打診の記録(noteでの証言)

noteの記事「No.25 見城社長からの電話」では、中井氏が見城社長に対して正式に“続編執筆”を了承する旨のメールを送っていたことが記されています。

「改めてこの度の“奇跡のバックホーム続編”のお話をいただき、本当にありがとうございます」

という文面は、構想段階ではなく実行フェーズに入っていたことを意味しています。

このような内部発信の情報からも、「続編が意図されていた」事実は、ほぼ間違いないと考えてよいでしょう。

『栄光のバックホーム』のラストシーンは非常に感動的ですが、同時に多くの“余白”を残して終わっています。

そのため、多くの読者・視聴者が「あの後、彼と家族はどう生きたのか」を知りたくなるのは当然の流れでしょう。

伏線から読み取れる“未来予想”を、ここで考察してみましょう。

4‑1. 登場人物たちの後日譚:母・姉・恋人など

物語では母・まなみさんの強さと愛情が描かれていますが、息子を失った後の人生についてはほとんど語られていません。

もし続編が描かれるなら、まなみさんがどのようにして喪失と向き合い、乗り越えていったのかが一つのテーマとなるでしょう。

また、姉・真子さんや友人たちの視点を通じて、慎太郎さんの存在がどう生き続けているかが描かれる可能性もあります。

4‑2. 野球人生を超えた生き方・遺された影響

横田慎太郎選手は、病と闘いながらも「生き方」で人々に大きな影響を与えた人物でした。

阪神タイガースが日本一を獲得した際、選手たちは慎太郎のユニフォームを掲げて祝福しており、その象徴的な存在感は今も球団に生きています。

このような遺された“精神的遺産”がどう継承されていくのか、続編では時間をかけて描かれる可能性が高いでしょう。

4‑3. 続編が描くなら扱われそうなテーマ

物語の延長線上には、以下のようなテーマが含まれる可能性があります。

- 喪失と再生:家族がそれぞれの人生を取り戻していく姿

- 語り継がれる記憶:元チームメイト、ファン、医療関係者の証言

- 「命を燃やす」とは何かを問う、静かな問いかけ

これらを物語化することで、『栄光のバックホーム』は“追悼”から“継承”へと意味を進化させることができるでしょう。

『栄光のバックホーム』の続編に対する期待が高まる一方で、現実的には、いくつかの“壁”が存在します。

ここでは、そうした障害を冷静に見つめることで、作品との向き合い方や受け止め方についても考えていきましょう。

ただ「続きが観たい」では済まされない事情があるのです。

5‑1. 実話ベース作品としての制約

本作はフィクションではなく、実在した横田慎太郎さんの人生を描いたノンフィクションです。

そのため、創作的に都合よくエピソードを付け加えることができず、遺族や関係者の了承や心情への配慮が最優先されます。

特に、慎太郎さんが28歳という若さで亡くなった事実は重く、「物語化すること」の責任が大きいのです。

5‑2. 制作リソース・脚本・原作拡張の難しさ

続編を制作するには、新たな原作・脚本の構築が不可欠ですが、それには多大な時間と労力がかかります。

また、最初の作品があまりに完成度が高かったため、続編がそれを超えるかどうかというプレッシャーもあります。

中井氏が再び筆を執るとしても、その負荷と覚悟は計り知れません。

5‑3. 読者への示唆:「描かれないこと」もまた物語

作品が残した“余白”そのものが、読者に考えさせる時間でもあります。

慎太郎さんが何を遺したのか、どんな未来を信じていたのか──その想像は、一人ひとりの中に続く物語なのかもしれません。

続編がなくとも、私たちはその続きを心の中で描き、受け継いでいけるのではないでしょうか。

『栄光のバックホーム』は、横田慎太郎さんの実話を通して、命の尊さや家族の絆、生きる意味を私たちに強く問いかける作品です。

その感動的な物語には多くの伏線や示唆があり、“続編”の構想や準備が裏側で動いていたことも明らかになりました。

しかし同時に、実話を扱う作品としての慎重さも必要であり、物語化されない“現実”の重みもまた尊いものです。

続編が実現するか否かにかかわらず、

私たちが受け取った感情や思いは、次の行動や選択に生かされていくはずです。

物語の“余白”を読み、想像し、自分の中で続けていく──それもまた、物語と向き合う一つの方法ではないでしょうか。

そしてもし続編が発表される日が来たなら、その感動を再び心に刻みながら迎えたいものです。

この記事のまとめ

- 『栄光のバックホーム』は実在の野球選手・横田慎太郎の人生を描く

- 原作や映画には未回収の伏線や描かれない“その後”が存在

- 続編制作は実際に構想され、関係者の発言から意図が読み取れる

- 新刊『永遠の背番号24』は続編的な役割を担う内容

- “その後”として描かれるべき家族の姿や影響が多く残されている

- ただし、実話を元にした作品ゆえの制作上のハードルも存在

- 続編がなくとも、物語の余白は私たちの中で続いていく

コメント