この記事を読むとわかること

- 『国宝』に登場する人物同士の関係性が理解できる

- 喜久雄と徳次の師弟関係の変化と葛藤がわかる

- 物語の結末が持つ象徴的な意味を読み解ける

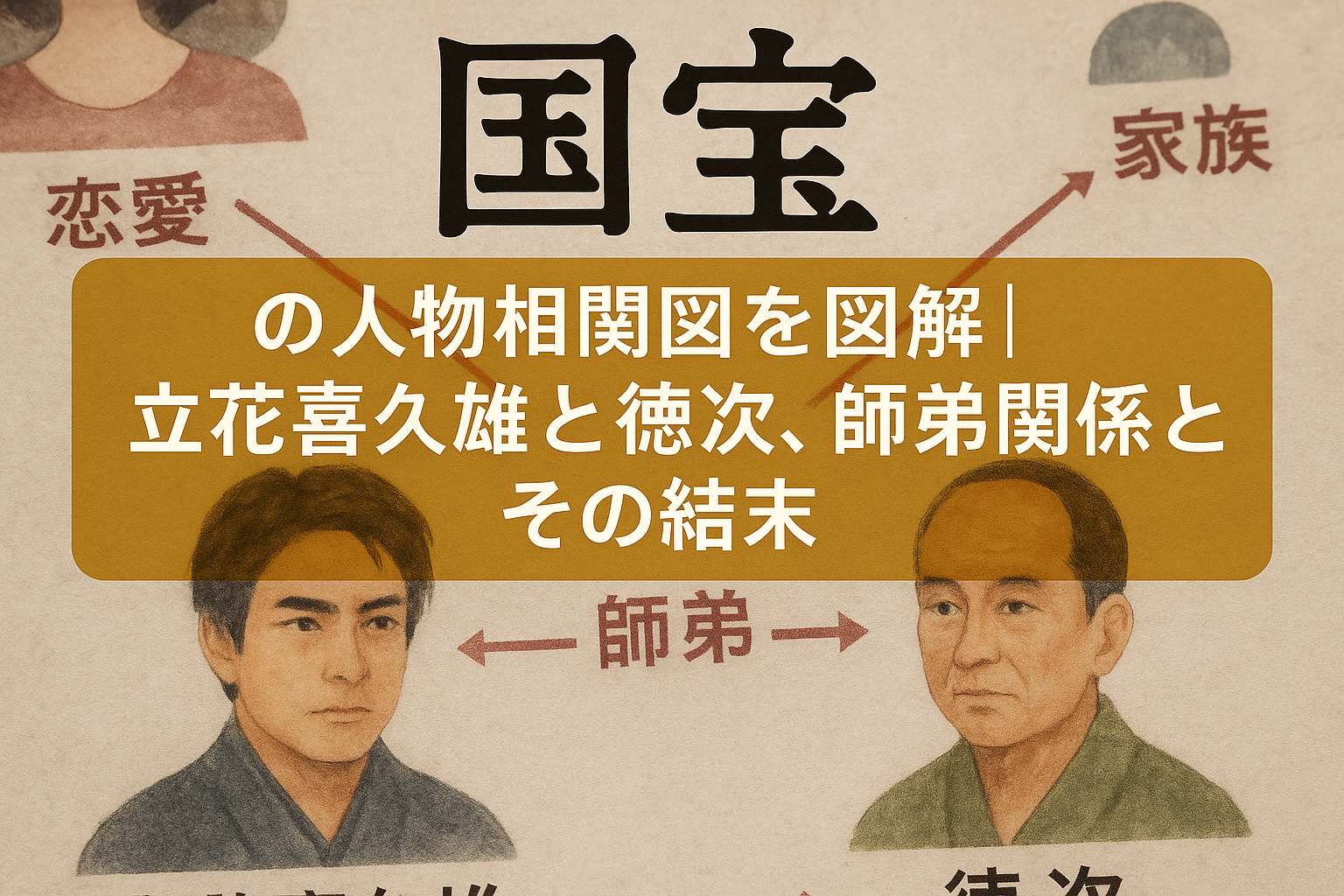

映画『国宝』の物語は、主人公・立花喜久雄と彼を導く師匠・徳次を軸に展開されます。

師弟関係の葛藤と成長、そして物語後半に訪れる波乱の展開を、相関図と共に視覚的にわかりやすく整理。

この記事を読めば、「誰が誰なのか」「その関係性はどう変化するのか」「結末がどう繋がるのか」がスッキリ理解できます。

主要登場人物とその関係性を一目で理解

映画『国宝』の中核を成すのは、立花喜久雄と徳次の師弟関係です。

この関係は、単なる芸の伝授にとどまらず、精神的な父子関係ともいえるほどの強い絆と対立を内包しています。

さらに物語には、喜久雄のライバルや家族、芸道の関係者などが絡み合い、複雑な人間模様が描かれていきます。

喜久雄は、幼いころに過酷な境遇を経験しながらも、歌舞伎の道に生きることを決意した青年です。

彼に厳しく指導しながらも、芸の本質を伝え続けたのが師匠・徳次。

彼らの関係は、時間の経過とともに尊敬・葛藤・確執へと変化していきます。

また周囲には、喜久雄を支える家族や恋人、彼に嫉妬や対抗心を抱く芸のライバルたちも存在します。

それぞれの関係性が絶妙に交差し、物語をより人間的かつ普遍的なものへと昇華させているのです。

これらの人物をビジュアル化した相関図を用いれば、物語の全体像が一層クリアに見えてくるでしょう。

師弟関係の変化と緊張が生んだドラマ

喜久雄と徳次の関係は、最初は理想的な師弟関係として始まります。

芸に対して真摯な姿勢を持つ喜久雄に、徳次は厳しいが的確な指導を行い、二人の間には深い信頼が築かれていきます。

しかしその関係は、喜久雄の成長と共に微妙に変化し始めます。

やがて喜久雄は、徳次の指導や在り方に疑問を抱くようになります。

これは彼自身が芸の本質に近づくほど、自らの表現に対する自負と葛藤が強くなっていくからです。

一方、徳次も喜久雄の才能に驚きつつも、彼の独立心や反発に寂しさを感じていきます。

このような師弟の軋轢は、物語に大きな緊張感と感情のうねりを与えています。

単なる技術の伝授ではなく、人と人として向き合うことの難しさと、それでも繋がり続ける愛情が描かれています。

この関係性の変化こそが、『国宝』という作品の最も人間的で普遍的なテーマといえるでしょう。

結末が意味するもの|相関図で読み解く真実

物語の終盤、喜久雄は徳次との関係に一つの答えを見出します。

師として絶対的だった徳次との間にあった確執は、芸を継ぐ者と伝える者の宿命とも言えるものでした。

最終的に二人がたどり着いた関係は、断絶ではなく、静かな継承と敬意なのです。

この結末は、喜久雄が「自分自身の芸」を確立したことを意味します。

師からの教えに縛られることなく、自らの信じる道を歩む姿は、観客に深い感動を与えます。

徳次もまた、弟子の成長を受け入れる覚悟を持って、芸の未来を託す決意をにじませるのです。

このように相関図を通して見れば、単なる登場人物の関係ではなく、思想と芸の継承構造が見えてきます。

誰がどのような影響を与え、何を残したのかを読み解くことが、作品理解のカギとなります。

この結末には、芸術とは何か、伝えるとは何かという本質的な問いが込められているのです。

図解付き相関図でわかる『国宝』の魅力再発見

『国宝』は、多層的な人間関係と感情の交錯が魅力の作品です。

それぞれの登場人物が持つ背景や動機、そして交わる瞬間を視覚的に整理できる相関図があれば、より深い理解が得られます。

師弟・家族・恋愛・芸道の軸が交差する構図を可視化することで、物語の構成力にも驚かされるでしょう。

たとえば、立花喜久雄を中心に、徳次との関係性、ライバルや恋人との距離感を図で把握すれば、各場面の意味や演出の意図が明確になります。

また、物語の前半と後半で、関係性がどう変化するかを追うことで、成長や衝突の過程がより立体的に浮かび上がります。

相関図はただの補足資料ではなく、物語を読み解くための重要なナビゲーションなのです。

作品の構造や人間関係を図解で理解することにより、鑑賞後の余韻や考察も深まるはずです。

『国宝』という作品の奥行きを視覚的に再発見できるこの相関図は、初心者から原作ファンまで、すべての観客にとって心強いガイドとなるでしょう。

ぜひこの図解を活用して、『国宝』の世界をもう一歩深く味わってください。

この記事のまとめ

- 立花喜久雄と徳次の師弟関係が物語の核心

- 登場人物の関係性を相関図で視覚的に整理

- 師弟関係の変化と対立が生む人間ドラマ

- 物語終盤の結末が継承と自立の象徴に

- 図解を使って『国宝』の深層構造を再発見

コメント