この記事を読むとわかること

- 『Meet the Monkey』と『The Monkey』の違いと関係性の有無

- ジャンル・制作国・視聴媒体などの明確な相違点

- タイトルによる混同を避けるための検索・視聴の工夫

「『Meet the Monkey』と同様のタイトルで注目される作品と、Stephen King原作の『The Monkey』との関係性が気になりますよね。これらがどのように異なり、どのように関連性があるのか、その全体像を整理してご紹介します。

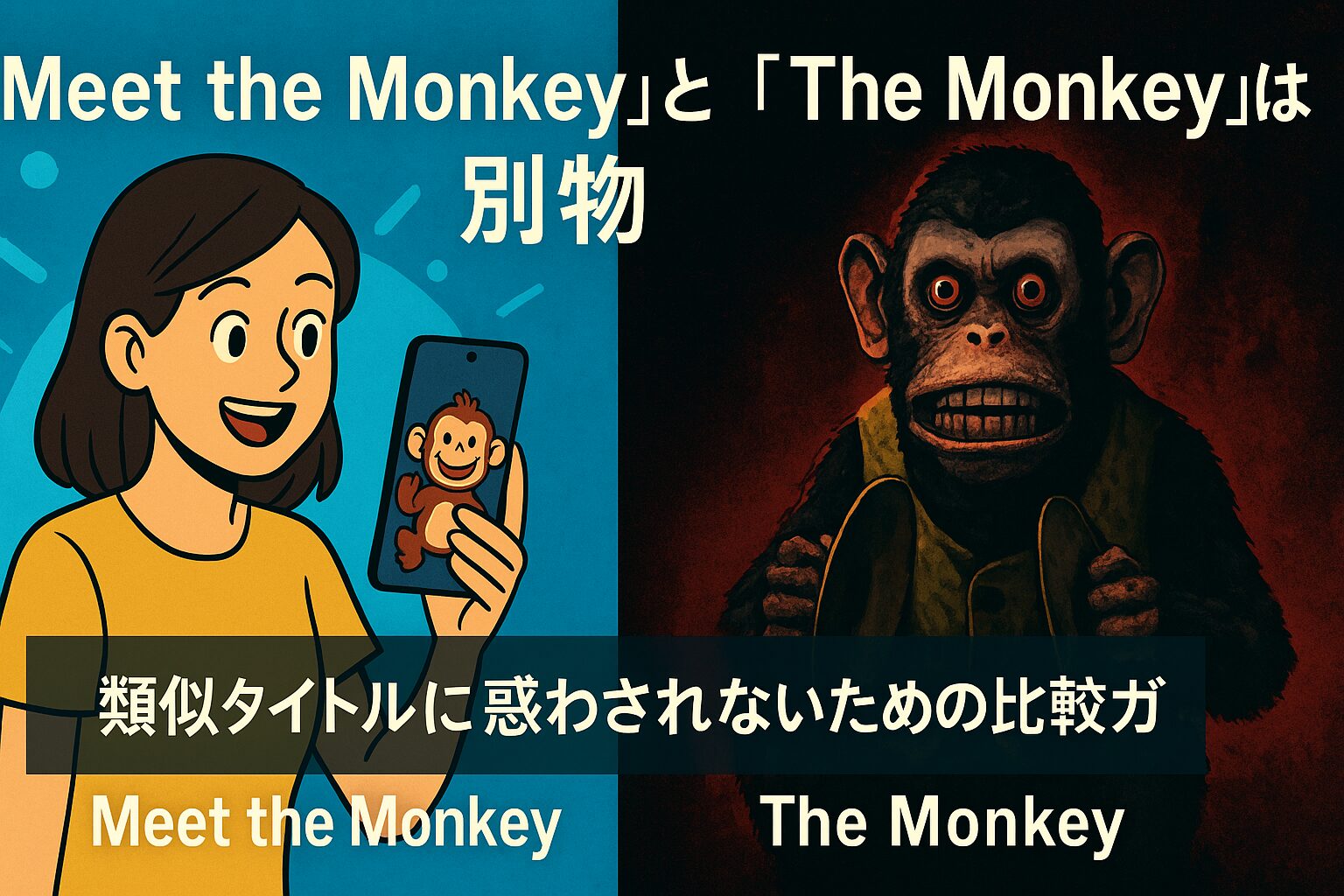

この記事では、『Meet the Monkey』と呼ばれる日本の短尺ドラマと、『The Monkey』というStephen Kingの短編を原作とするホラー・コメディ映画の違いを明確にします。作品のジャンル、制作背景、そしてタイトルの共通点から派生する混同の避け方まで、わかりやすく解説していきます。

結論として、両作品に直接的な関係性はなく、タイトルの類似に注意が必要である旨を明確に示したいと思います。

『Meet the Monkey』と『The Monkey』、結論:共通点はタイトルのみで関連性はなし

一見すると関連性がありそうな『Meet the Monkey』と『The Monkey』というタイトル。

しかし、実際にはジャンルも制作国も異なり、内容にも直接の繋がりは存在しません。

本記事では、その違いを明確にし、混同を避けるための視点を提供していきます。

まず結論からお伝えすると、『Meet the Monkey』と『The Monkey』は、まったく別個に制作された作品であり、直接的な関係性は存在しません。

両者に共通しているのは「Monkey(猿)」という語句がタイトルに含まれているという点だけです。

そのため、作品を選ぶ際や検索する際に誤って関連付けてしまう可能性があるため、注意が必要です。

『Meet the Monkey』は、2023年に日本で制作された短尺ドラマで、主にTikTokやYouTubeなどショートコンテンツ向けに展開されているシリーズの一環です。

一方、『The Monkey』は、ホラーの巨匠スティーヴン・キングによる短編小説を原作とし、2024年にアメリカで映画化された作品です。

このように、出自も内容も方向性も全く異なっていることから、両作品を混同するのは本質的に誤りです。

特に『The Monkey』はホラー作品として重厚なストーリーが展開されるのに対し、『Meet the Monkey』はライトなコメディ要素やSNS映えを意識した演出が多く、対象視聴者も異なります。

したがって、「Monkey」という単語だけで関連性を想起しないことが重要です。

両作品を正しく理解するためには、タイトル以外の要素──ジャンル、制作国、配信媒体などに注目することが求められます。

『Meet the Monkey』とは――日本の短尺ドラマ作品

『Meet the Monkey』は、日本発の短尺ドラマシリーズとして制作され、TikTokやYouTube ShortsなどのSNSプラットフォームを中心に公開されている作品です。

2023年ごろから注目を集めており、若年層をターゲットとした手軽に楽しめるコンテンツとして展開されています。

「猿(Monkey)」という存在をモチーフにしてはいるものの、物語性は強くなく、軽快なテンポとシュールなユーモアが特徴です。

このシリーズでは、1話あたり1〜3分程度のショートストーリー形式が基本で、日常に潜むちょっとした非日常や違和感をテーマに描かれます。

視聴者はスマートフォンを縦持ちのまま楽しめることを想定して作られており、従来のテレビドラマとは明確にフォーマットが異なる点がポイントです。

演出には独特な間や効果音が多用されており、TikTokネイティブ世代に刺さる感覚的な笑いや驚きを重視しています。

「Monkey」という存在そのものに深い意味はなく、あくまでキャッチーなタイトルとしての使用であると見受けられます。

したがって、ホラーやサスペンスといった要素は含まれておらず、Stephen Kingの『The Monkey』との世界観や意図の共通性は皆無です。

SNS上でのコメントや視聴者の反応を見ても、「ちょっと変だけどクセになる」「何度も見ちゃう」といったライトな感想が中心となっています。

制作・内容の概要と特徴

『Meet the Monkey』の制作は、日本国内の若手クリエイターやSNS系プロダクションによって行われており、低予算ながらも独自性と中毒性のある演出で話題となっています。

特定の監督や脚本家による作家性ではなく、チーム制作型のスタイルが主流となっており、複数のエピソードが同時並行で発信されています。

登場する「猿」のキャラクターはマスコット的存在であり、物語の中核ではなくアクセントのような役割を果たします。

内容は主にシュールコメディや小ネタ的展開が多く、特定のストーリーラインや世界観に依存していない点が大きな特徴です。

そのため、どの回からでも気軽に視聴できる構成となっており、リピート視聴やシェアされやすい設計が施されています。

セリフが少なめで、ビジュアルや動作による表現が中心のため、言語の壁を越えて海外の視聴者にも一定の人気があります。

特にTikTokでは、BGMやSE(効果音)の中毒性、テンポの良さが視聴者に支持され、「意味は分からないけど何か面白い」と感じさせるバズ系コンテンツとして拡散されました。

制作サイドもその反響を踏まえ、リアルタイムで内容をアップデートしていく柔軟性を持っています。

このように、『Meet the Monkey』はSNS時代に特化した映像表現の最前線とも言えるシリーズです。

『The Monkey』とは――Stephen King原作のホラー映画

『The Monkey』は、ホラー作家スティーヴン・キングが1980年に発表した短編小説を原作とする映画作品です。

この物語は、古びたシンバル・モンキーの人形が中心となり、超自然的な恐怖が次々に巻き起こるという内容で、キング作品の中でも異様な存在感を放っています。

2024年にはついに映画化され、ホラーコメディの要素を加えた新解釈として公開されました。

映画版『The Monkey』は、監督・脚本を務めたオズ・パーキンスにより、キング作品ならではの心理的恐怖とビジュアルの不気味さを両立させた作品として注目を集めました。

主演には『It/イット』シリーズなどホラーで活躍している俳優が起用され、ファン層にも納得感のあるキャスティングがなされています。

物語は、少年時代に忌まわしい出来事を経験した兄弟が大人になって再びその“猿”と向き合うという、過去と現在を交差させる構成になっています。

この作品の「猿」は、単なるマスコットではなく死の象徴として描かれ、鳴り響くシンバルの音とともに死が訪れるという恐怖が物語を支配します。

映像演出では、80年代のノスタルジックな雰囲気と現代的な恐怖演出を融合させ、視覚・聴覚の両面で観客を圧倒する作りとなっています。

コメディ要素も加えられているため、過剰な怖さが苦手な観客にも配慮した構成となっているのも特徴です。

原作、映画化の背景とジャンル

『The Monkey』の原作は、スティーヴン・キングの短編集『骸骨乗組員(Skeleton Crew)』に収録された一編で、1980年に発表されました。

キング特有の「日常に潜む不条理な恐怖」をテーマに、読者の心理に深く入り込むストーリーテリングが高く評価されています。

この物語は、“何かが起こる”という予兆の不気味さをシンバル・モンキーの動作に重ね、読後感の悪さが逆にクセになるホラー作品です。

2024年の映画化は、オズ・パーキンス監督による独自の解釈を加え、ジャンル的には「ホラー・コメディ」へと再構築されました。

原作の持つ重苦しいトーンを保ちつつ、ブラックユーモアや皮肉を取り入れた脚本によって、従来のホラーファンだけでなく、ライト層にも受け入れられる内容となっています。

このアプローチは、『It』や『Stranger Things』といった近年の“懐かし系ホラー”の流れともリンクしており、80年代の雰囲気を意識した映像が印象的です。

製作には、スティーヴン・キングの息子であるジョー・ヒルも関与しており、原作へのリスペクトを感じさせる内容に仕上がっています。

恐怖・ユーモア・ノスタルジーの三要素をバランス良く融合させた映画として、映画評論家やファンからの評価も上々です。

このように、『The Monkey』は単なるリメイクではなく、現代的な再解釈によって新しい命を吹き込まれた作品となっています。

タイトル類似による混同を避けるポイント

『Meet the Monkey』と『The Monkey』は、どちらも「Monkey(猿)」という単語を含むタイトルのため、視覚的にも聴覚的にも混同しやすいのが現実です。

しかし、両者はジャンルもメディアも異なり、関連性がない別作品であることを理解しておくことが大切です。

ここでは、混同を防ぐための視点と具体的なチェックポイントをご紹介します。

ジャンル・媒体を押さえて混同防止

まず最も基本的な対策は、ジャンルと媒体の違いに着目することです。

『Meet the Monkey』はTikTokやYouTubeで公開されているショートドラマシリーズで、コメディタッチかつSNS向けの軽いノリが特徴です。

一方で『The Monkey』は、スティーヴン・キング原作の正統派ホラー映画として、劇場公開や映画配信サービスでの視聴が基本となります。

媒体の違いによって視聴スタイルやターゲット層もまったく異なるため、タイトルだけで判断せず、「どこで観る作品か?」を確認する習慣を持つことが有効です。

また、作品の長さや制作国にも注目すると、誤解を避けやすくなります。

『Meet the Monkey』は日本発の1〜3分作品、『The Monkey』はアメリカ映画で90分超という点からも明確に区別できます。

このように、混同を防ぐためには、タイトルだけでなく「形式」「国」「長さ」「ジャンル」など複数の軸で作品を確認することが重要です。

検索時の視点とキーワードの工夫

検索時にも混同を避けるためには、キーワードの選び方が重要です。

例えば「The Monkey 映画 Stephen King」や「Meet the Monkey TikTok ドラマ」といったように、作品の特徴や媒体を併記することで、的確な検索結果を得ることができます。

単に「Monkey 映画」や「Monkey ドラマ」と検索すると、まったく違うジャンルの作品が並んでしまうため、意図した情報にたどり着きにくくなります。

検索エンジンは「固有名詞+補足情報」で精度が大幅に上がるため、作品名に加えて「ジャンル」「配信プラットフォーム」「国名」などを組み合わせましょう。

また、SNS内での検索においては、ハッシュタグ(例:#MeetTheMonkey、#スティーブンキングホラー)を活用することで、より精度の高い情報にアクセスできます。

混同を防ぐには、自分自身の検索ワードへの意識と工夫が不可欠です。

まとめ:『Meet the Monkey』など類似タイトル作品と『The Monkey』の関係を整理して理解する

ここまで見てきたように、『Meet the Monkey』と『The Monkey』は、タイトル以外に共通点がない全く別の作品です。

混同を防ぐためには、それぞれのジャンル・媒体・内容・制作背景に着目することが重要です。

検索や会話の中でこれらをしっかり区別できるようになれば、誤解や情報の取り違えを避けることができます。

『Meet the Monkey』は、日本のSNS向け短尺ドラマで、ユーモアとテンポ重視のコンテンツです。

一方で『The Monkey』は、スティーヴン・キング原作のホラー小説を基にした劇場映画であり、心理的恐怖とブラックユーモアを融合させた作品です。

共通点は「Monkey」という言葉のみであり、内容的な関係性は一切ありません。

今後も「Monkey」を含む新たなタイトル作品が登場する可能性はありますが、情報リテラシーを高め、作品の文脈をしっかり把握することで、混乱せずに楽しむことができます。

タイトルの印象に惑わされず、「中身を見て判断する」視点を持つことが、これからのコンテンツ鑑賞には欠かせません。

この記事を通じて、作品同士の正しい理解と、混同しないための知識が得られていれば幸いです。

この記事のまとめ

- 『Meet the Monkey』と『The Monkey』の違いを明確化

- 共通点は「Monkey」という語句のみ

- 『Meet the Monkey』は日本のSNS向け短尺ドラマ

- 『The Monkey』はStephen King原作の米ホラー映画

- ジャンル・媒体・視聴者層が根本的に異なる

- 両作品の内容や目的に直接的な関連性はない

- 混同を避けるための検索キーワードの工夫を解説

- 作品を選ぶ際のジャンル・配信元確認の重要性

- 誤解なく楽しむための視点と思考のヒントを紹介

コメント