この記事を読むとわかること

- 映画『TOKYOタクシー』に続編がある可能性

- 監督やキャストの発言から読み取れる制作の意図

- 物語の伏線や余白から見える続編展開のヒント

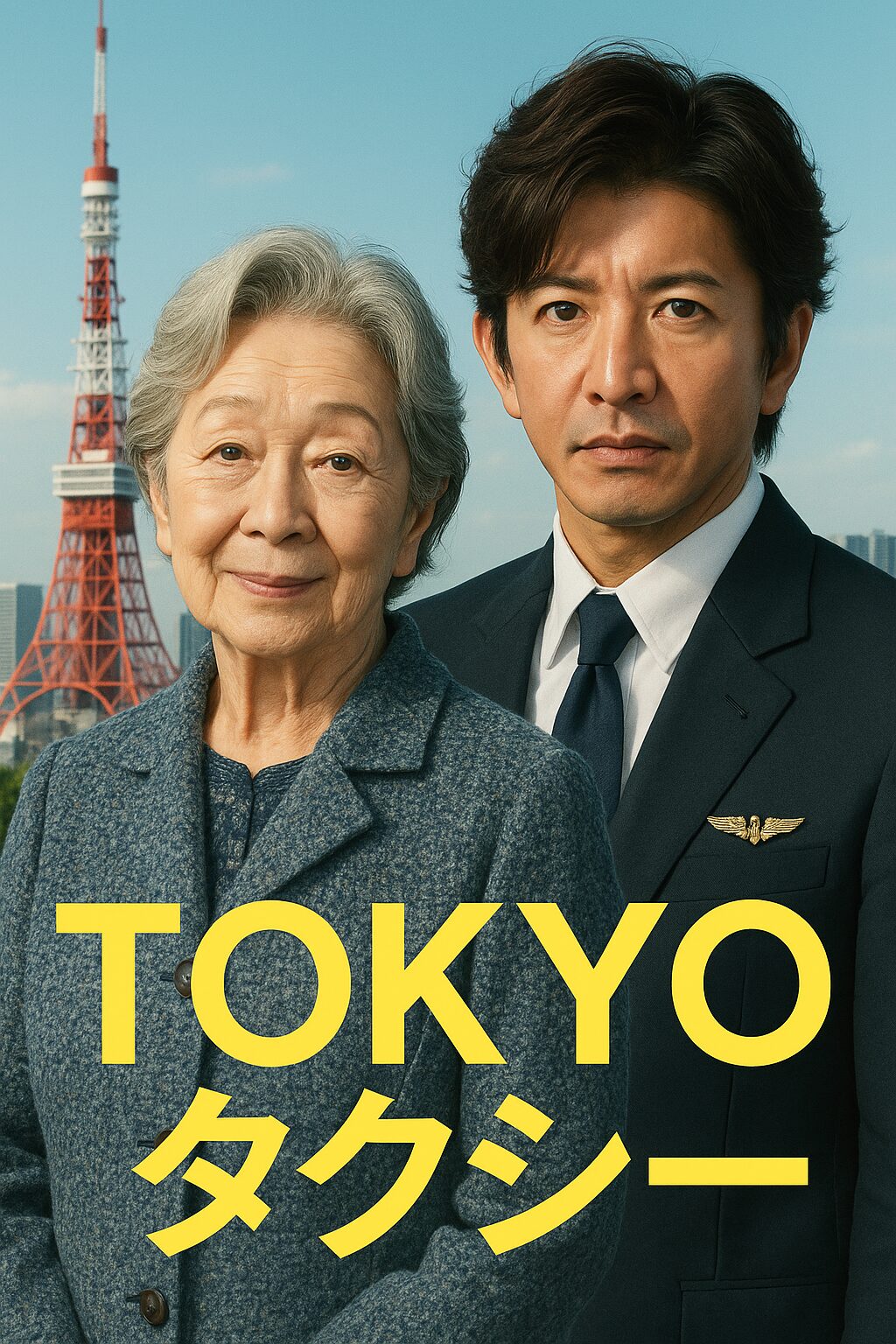

映画『TOKYOタクシー』は、2025年11月公開の山田洋次監督作品で、85歳の“マダム”とタクシー運転手という異なる世代の二人が、東京から葉山までの“寄り道”を通して人生を振り返る物語です。

公開前から、キャスト発表や予告編、監督のコメントが注目を集め、原作映画『パリタクシー』との比較、寄り道の意味、語られない物語の余白など、ファンの考察を誘う要素が多く含まれています。

本記事では、公式な監督・制作側の発言をもとに、「続編はありうるのか」を徹底的に考察します。また、物語に仕込まれた伏線やラスト付近の余白にも着目し、続編に向けた可能性とシナリオ構造のヒントを探ります。

結論:現時点で続編の明言なし。ただし“可能性”の余地は残る

映画『TOKYOタクシー』について、現時点では続編に関する公式発表は一切されていません。

山田洋次監督や松竹の広報からも、続編を示唆するコメントは特に見られず、あくまで今作を1本完結の物語として位置づけている印象を受けます。

とはいえ、本作の結末やキャラクター設定には、“続編があり得る”余白が明確に残されています。

物語の主軸となるのは、タクシー運転手・宇佐美浩二(木村拓哉)と、85歳の高野すみれ(倍賞千恵子)の東京から葉山までの旅です。

この旅が“たった1日”で完結する点や、すみれが語る過去の断片的なエピソード、そして木村拓哉演じる運転手の家庭や人生にも焦点が当てられている点から、続編につながる複線構造を見て取ることができます。

特に注目すべきは、蒼井優が演じる“若き日のすみれ”の存在です。

この設定は、単なる回想にとどまらず、過去の物語を深掘りするスピンオフや前日譚の制作にもつながる可能性を持っています。

また、映画の構成自体が「寄り道」と「人生の語り」を軸にしているため、別の人物や別の“1日”を描く続編的シリーズ化も十分に成立し得るスタイルといえます。

以上を踏まえると、“現時点では続編の計画は明かされていないが、制作サイドに意欲があれば続編は現実的に可能”と結論づけることができます。

監督・制作側のコメントから探る続編の可能性

山田洋次監督の立場と制作スタンス

『TOKYOタクシー』は、山田洋次監督の91作目となる劇場映画であり、長年にわたるキャリアの集大成ともいえる作品です。

過去作の多くが“人生”や“時間の流れ”をテーマにしており、本作でもその特徴は健在です。

監督は明言こそしていませんが、「人生の終活に向かうマダムと、現代を生きるタクシー運転手」の対比構造には、物語をさらに発展させられる余地が感じられます。

また、脚本は山田洋次監督自身と朝原雄三氏の共同執筆。

朝原氏は山田作品の演出補や共同脚本を長年務めており、シリーズ的展開への適応力を持つスタッフ陣であることも注目ポイントです。

実際に山田作品には『男はつらいよ』シリーズのように、継続性のある構造を持つ長編映画群が存在しており、一話完結ながら続編が成立する演出力にも定評があります。

『TOKYOタクシー』のようなヒューマンドラマにおいても、“他人同士が心を通わせる”というベースはシリーズ化しやすいテーマです。

それゆえ、山田監督が今後も制作を続ける意欲があれば、続編や派生作品の可能性は十分に考えられると言えるでしょう。

キャスト・脚本・原作関係者の含みある言葉

『TOKYOタクシー』には、続編やスピンオフを予感させるキャスティングと設定が随所に盛り込まれています。

特に注目されるのが、蒼井優が演じる“若き日のすみれ”というキャラクターの存在です。

これは単なる回想として終わるのではなく、すみれの若き日々にスポットを当てた前日譚としての展開可能性を感じさせます。

さらに、キャストの中には、すみれの息子・勇や、高齢者施設のスタッフ、偶然出会うレストランの客といった、個別の物語が膨らませられる人物も配置されています。

これは山田洋次監督作品においてよく見られる“サイドキャラクターの深堀り”への布石と考えられます。

実際に、『男はつらいよ』シリーズでも、寅さんの家族や旅先の人々が次回作で主役に近い役割を果たすこともありました。

また、原作であるフランス映画『パリタクシー(UNE BELLE COURSE)』は完結型の物語でありながら、世界中でリメイク権が販売され、各国でアレンジされた派生版が生まれています。

この点を考慮すると、日本版『TOKYOタクシー』にも、スピンオフや「別の乗客と運転手」という形式での新作構想が許される柔軟な原作契約がある可能性が高いと推測できます。

したがって、制作サイドが物語を続けようと思えば、素材はすでに充分に揃っているといえるでしょう。

ラストの開きと語られなかった過去の断片

『TOKYOタクシー』のラストは、明確な終着点を提示しつつも、「その先」をあえて描かない余白を残した構成になっています。

すみれが葉山の高齢者施設へと向かう場面で物語は締めくくられますが、その後の生活や彼女と浩二の再会の可能性については描かれません。

この「語らないことによる物語の余韻」こそが、続編を生む余地となっています。

また、すみれの過去についても、断片的な語りにとどまっており、全体像は明かされていません。

特に、若き日のすみれが関わった「ある事件」や「裁判の場面」については、具体的な背景が説明されず、むしろ“語らないこと”が興味を引く作りになっています。

この構成は、続編や前日譚でその空白を埋めるという演出にも適しています。

さらに注目すべきは、主人公・浩二の描写です。

彼は家族のことで苦労しながらも、本音を語ることが少なく、その内面の深掘りは物語全体でも抑制されています。

これは、彼自身の物語が「今後描かれるべき余白」として意図的に残されているとも読めます。

こうした過去と現在の断片的な語り、そして「その後」を描かない終わり方は、まさに続編構築にとって都合の良い“開き”といえるでしょう。

回想・挿入エピソードの拡張可能性

『TOKYOタクシー』の中で非常に特徴的なのが、回想や挿入エピソードの使い方が極めて“断片的”であるという点です。

すみれの人生が語られる場面では、映像として挿入されるのではなく、言葉で語られる内容が中心となっており、視覚的な情報はあえて最小限に抑えられています。

これは逆に言えば、その語りを映像化する余地が十分にあるということでもあります。

とくに蒼井優が演じる“若き日のすみれ”に関しては、事件の証言台に立つという重たい場面が設定されています。

しかしその詳細は一切語られず、彼女の人生に何が起きたのか、どんな思いや背景があったのかについては、観客の想像に委ねられています。

これはまさに、前日譚やスピンオフのための“物語の種”であるといえます。

また、劇中で登場するすみれの息子や、彼女が寄り道を希望したスポットの意味についても、具体的に描かれないまま物語が進行していきます。

たとえば、特定の店や場所にすみれが強くこだわる理由、あるいは訪れることで思い出す過去の人間関係などは、その場面だけでは回収されない伏線として印象づけられています。

このような挿入エピソードや記憶の断片は、“次の物語を生む入口”として使える非常に有効な構造です。

すみれの人生だけでなく、浩二の家族や、他の乗客の人生へと視点を広げる可能性を考えると、この映画にはシリーズとして世界を広げる設計が最初から施されているとも言えるでしょう。

続編が現実になるための障壁と条件

『TOKYOタクシー』の続編が現実となるためには、いくつかの重要な条件とクリアすべき障壁が存在します。

まず最も大きな要素となるのが、興行成績や観客動員の成果です。

本作は、松竹創業130周年記念作品として位置づけられ、商業的にも文化的にも大きな期待を背負ったプロジェクトです。

さらに、本作は第38回東京国際映画祭のセンターピース作品に選出されており、国際的にも注目度の高い位置づけがされています。

このような映画祭での評価が高まれば、続編への制作支援や配給会社の投資判断にもプラスに働く可能性があります。

ただし、課題も少なくありません。

例えば、木村拓哉、倍賞千恵子といった主要キャストのスケジュール調整や、年齢的・体力的な制約は、続編制作のハードルとなるでしょう。

特に倍賞さんは高齢であり、出演できる時間的猶予が限られていると予想されます。

また、原作映画『パリタクシー』のリメイク権に基づく契約範囲も続編制作に影響を及ぼす可能性があります。

原作側との新たな契約が必要となる場合、法的・国際的な調整に時間とコストがかかるでしょう。

さらに、山田洋次監督は現在92歳(※2025年時点)と高齢であるため、監督自身が続編に関わるかどうかも未知数です。

ただし、脚本の共同執筆者である朝原雄三監督が後継するなどの可能性も考えられ、制作陣の交代によって続編が実現する道もあります。

このように、興行収入、キャストの意向、制作体制の維持、権利関係といった複数の条件がそろって初めて、続編が現実のものとなるのです。

ファン目線の仮説ストーリー案:もし続編があれば…

『TOKYOタクシー』が続編として展開されるとしたら、どのような物語が描かれる可能性があるのでしょうか?

ここではファン視点で、設定・キャスト・物語構造をもとにした続編の仮説ストーリーを考察してみます。

あくまで非公式な想像ではありますが、映画の構造上、十分に現実味のある展開といえます。

まず最も自然な形は、「すみれの“その後”を描く続編」です。

すみれが高齢者施設でどのように生活していくのか、新たな出会いや心の再生のエピソードを描くことで、人生の終盤における希望やつながりが深掘りされる可能性があります。

そして、彼女が再び宇佐美浩二のタクシーを呼び寄せることで、「第2の寄り道の旅」が始まる——そんな展開もありえるでしょう。

次に考えられるのは、「宇佐美浩二を主人公に据えたスピンオフ的な続編」です。

彼が別の乗客を乗せ、また“かけがえのない1日”を共にする物語は、本作の構造を踏襲しながら新たな視点を取り入れる展開として非常に相性が良いと考えられます。

たとえば、かつての同級生、病を抱えた子ども、外国から来た旅行者など、多様な人物との心のふれあいが描かれれば、社会性と普遍性を兼ね備えた作品になります。

さらに、蒼井優が演じた「若き日のすみれ」の視点を軸に、戦後の東京で起こった“ある事件”とその後の人生を描く前日譚も有力な案です。

証言台に立つ場面や、彼女が抱えていた傷や葛藤をドラマチックに描くことで、『TOKYOタクシー』本編に奥行きを与える深い補完ストーリーになるでしょう。

以上のように、「その後」「別視点」「過去」という3方向から、ファンが見たいと願う“続き”のストーリーは十分に構想可能です。

作品が多くの共感を得て、制作者側にその声が届けば、こうした構想が実現に向かう日もそう遠くないかもしれません。

まとめ:『TOKYOタクシー』続編可能性の総評

ここまで見てきたように、『TOKYOタクシー』における続編の可能性は、現時点では“未定”ながら、明確にその余地が用意された作品であると言えます。

監督・制作側から続編の具体的な発表はないものの、断片的な語りや挿入設定、キャラクター配置に至るまで、多くの拡張可能性が内包されています。

特に、若きすみれの物語、主人公・浩二のその後、別の乗客との人生交差といった“スピンオフ的構造”は、シリーズ化にも耐える作りです。

また、山田洋次監督がコメントで語った「観る人の人生に寄り添い、光を灯すような映画にしたい」という願いは、今後も新たな物語として形を変えながら受け継がれていく可能性を感じさせます。

この意図を汲んで、続編を望む声が観客から高まれば、制作サイドの判断にも影響を与えることになるでしょう。

すべてのカギを握るのは、映画がどれだけ多くの人に届き、共感されるかどうかにかかっています。

観終わったあとに、「もっとこの人物の人生を見てみたい」と感じる余韻こそが、本作が“語り継がれるべき作品”である証なのかもしれません。

『TOKYOタクシー』が一度きりの旅で終わるのか、それとも再び“走り出す”のか——その答えは、これからの反響と期待の中にあります。

この記事のまとめ

- 『TOKYOタクシー』の続編は現時点で公式発表なし

- 山田洋次監督の意図と演出に続編の余地が存在

- 若きすみれや浩二のその後など未回収の設定あり

- キャスト・脚本構成がシリーズ化に対応可能な構造

- 映画祭選出や記念作品としての注目度も高い

- 興行成績と視聴者の声が続編実現のカギ

- スピンオフ・前日譚など多方向での展開が期待される

- 人生の交差を描くテーマは広がりのある普遍性を持つ

コメント