この記事を読むとわかること

- モキュメンタリー形式で描かれるホラー作品の魅力

- “ましら様”を軸に展開する時系列の怪異とその背景

- 読者自身が調査者となる没入型構成の仕掛け

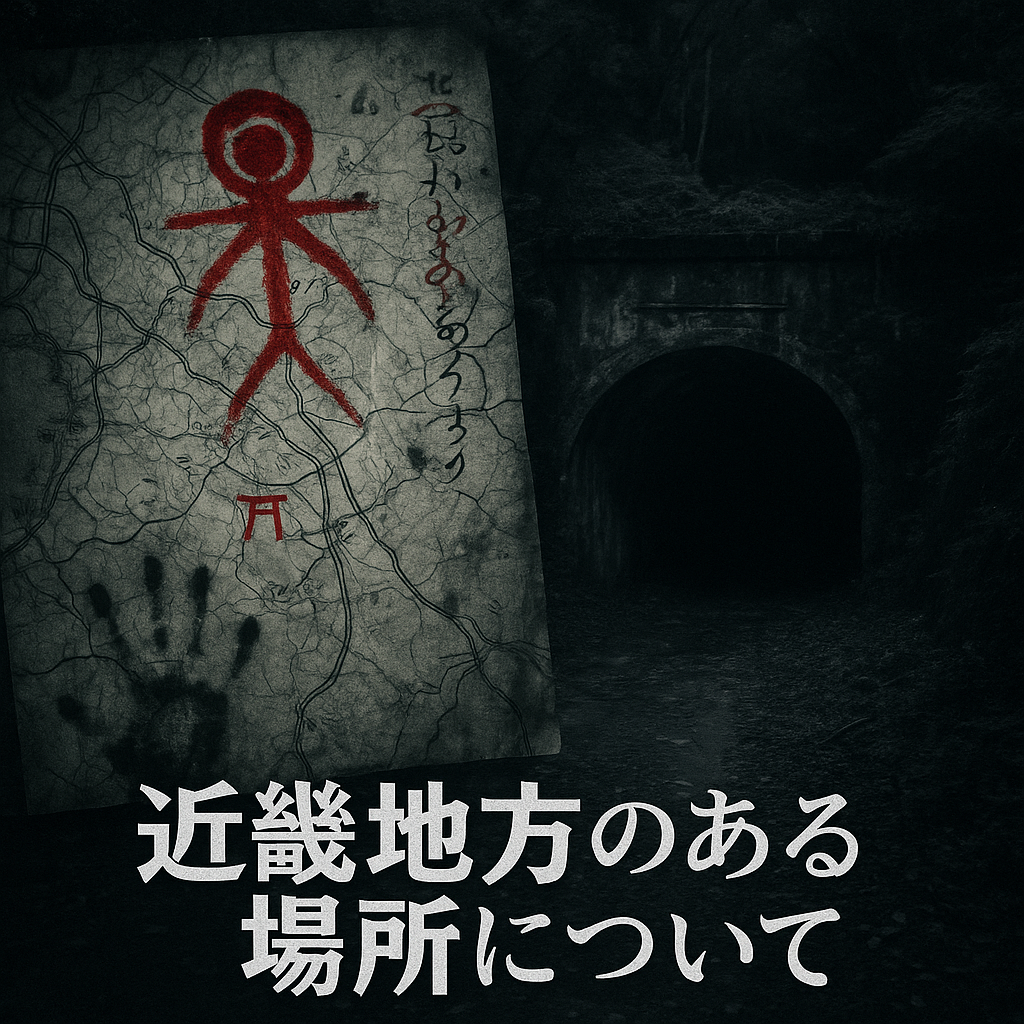

「近畿地方のある場所について」は、近畿地方の心霊スポットや怪異にまつわる出来事をモキュメンタリー形式で描いたホラー作品です。

本記事では、初見の方にも分かるように、作品に登場する友人の失踪から怪異発覚、宗教的な呪文の記述まで、あらすじを丁寧に整理します。

さらに、登場する出来事を時系列にまとめて解説し、「なぜこの場所が怪異の中心なのか」が俯瞰できる全体像をご紹介します。

「近畿地方のある場所について」の全体像と結論

この作品は、現実と虚構が交差するモキュメンタリー形式で描かれたホラーコンテンツです。

一見、都市伝説的な雰囲気を纏いつつも、記録映像や日誌、読者に向けたメッセージなどが精緻に挿入されることで、実在感を高めています。

その中心にあるのが「近畿地方のある場所」であり、そこに集積する怪異現象の連鎖が、物語全体を貫くテーマとなっています。

モキュメンタリー形式で語られる怪異の調査記録

本作最大の特徴は、登場人物が実在の人物のように描かれ、それぞれの視点から語られる“記録”が物語を進行させる点です。

映像制作サークルの記録映像、SNSに投稿された調査日誌、さらには匿名の情報提供者によるメールまでが材料として登場し、多角的に怪異の実態を明らかにしていきます。

「フィクションではないかもしれない」という不安感が常につきまとう構成となっており、視聴者・読者を巻き込む仕掛けとして秀逸です。

小沢くんの失踪と調査の端緒

物語の引き金となるのが、大学サークルに所属する小沢くんの突然の失踪です。

映像制作のために心霊スポットの調査を行っていた小沢くんが、ある日を境に消息を絶つという展開は、その後の物語を加速させる重要な起点となります。

彼が最後に残した「地図」と「音声データ」には、のちに判明する“ましら様”に関わる痕跡が含まれており、調査班はその解読を進める中で、怪異の全体像に迫っていくことになります。

あらすじと主要登場出来事まとめ

この章では、「近畿地方のある場所について」で描かれる物語の中心的な出来事を追いながら、あらすじ全体を整理していきます。

物語は一人の失踪から始まり、心霊スポット調査、謎の一致、そして最終的には情報提供を呼びかける結末へと収束していきます。

複数の視点で展開されるストーリーが、徐々に一つの怪異に収束していく流れが秀逸です。

怪異調査の開始:編集資料と心霊スポットの発覚

すべての始まりは、小沢くんの行方不明に伴って調査された映像素材と資料でした。

彼が最後に訪れていたとされる山中の場所には、過去にも複数の失踪事件が発生しており、その全てが不自然な形で処理されていたことが明らかになります。

編集作業を進める中で、映像には奇妙なノイズ、謎の声、さらには地図に存在しないはずの建造物が映り込んでいることが発覚し、調査チームは事態の異常性に気づきます。

調査進行と不気味な一致の連続

調査が進むにつれて、映像資料や地元住民からの聞き取りにより、過去に似たような出来事が複数起きていたことが判明します。

1980年代から90年代にかけての失踪事件や、カルト団体の噂、さらには「遊びとして広まった儀式」など、不可解な符号の一致が次々に明らかになります。

「ましら様」と呼ばれる存在に関する言及が複数の資料から浮かび上がり、宗教的背景と現代の心霊現象が絡み合っている可能性が示唆されます。

最終的な失踪と読者への呼びかけ(情報提供の文言)

物語の終盤、調査に関わっていた別のメンバーも突如姿を消します。

その直後、公式ページには読者に対して「情報提供」を呼びかける文言が掲載され、物語と現実の境界が曖昧になります。

この構成は、読者自身が“次の調査者”として物語に関与していく構造となっており、恐怖と好奇心を強く刺激する作りです。

時系列年表で見る怪異と事件の流れ

本章では、物語に登場する怪異や事件を時系列で整理し、全体の因果関係や繰り返しのパターンを明らかにします。

この年表を読むことで、怪異が断続的に発生してきた歴史と、その背景にある宗教的・社会的な流れを俯瞰できます。

「繰り返される怪異」と「失われた記録」の因果に着目することで、本作の深層構造が見えてきます。

明治時代:まさるの怪事件と神社建立

記録上最も古い怪異は、明治末期に起きた「まさる」という少年の異常行動に端を発しています。

彼は突如、村人たちに意味不明な呪文を唱えながら暴れ出し、やがて姿を消したと記録されています。

この事件をきっかけに、村では「封印のための社」が建立され、一帯が立入禁止区域とされました。

1984年〜1991年:少女失踪・カルト団体・遊びの流行

1980年代後半、近隣の学校で少女が複数人行方不明になる事件が相次ぎます。

同時期、山中で活動していた小規模な宗教団体が摘発されており、“ましら様”を崇拝していた痕跡が確認されています。

この頃、「ましら様に会える遊び」と称される都市伝説的な儀式が小学生の間で流行していたとの記録も存在し、子どもたちを巻き込んだ怪異が加速していたことがうかがえます。

2000年代以降:連続する怪異報告と事件の数々

2000年代に入ってからは、ネット掲示板やSNS上で「映ってはいけないもの」「聞こえてはいけない声」といった報告が継続的に投稿され始めます。

とりわけ、ある動画投稿サイトで公開された心霊スポット探索映像に、“ましら様”と一致する音声が記録されていた件は、視聴者の間で一気に話題となりました。

それと前後して、調査関係者の失踪や記憶障害が報告されるようになり、現代にも連なる“連鎖的怪異”が疑われるようになります。

怪異の背景と「場所」の特異性に迫る

この章では、「近畿地方のある場所」に怪異が集中する理由と、その地理的・宗教的背景に着目していきます。

なぜ特定の“場所”が怪異の発生源になっているのかという視点から、作品の深層に迫ります。

読者の「なぜこの場所なのか?」という疑問に答える鍵となる章です。

近畿地方の山間部に集中する心霊スポット群

物語で描かれる心霊スポットは、実際の地図上でも特定のエリアに密集していることが確認されます。

それらの多くが古い鉱山跡、廃村跡、封鎖されたトンネルなどで構成されており、人の出入りが限られる場所ばかりです。

「地理的な隔絶性」が、不審な儀式や怪異の温床となっている可能性が高く、またその閉鎖性が真相の隠蔽にもつながっていると考えられます。

呪文「ましら様」と現代新興宗教との接点

劇中でたびたび登場する「ましら様」の呪文や信仰形態には、現代のいくつかの新興宗教団体との類似点が見られます。

特定のフレーズを唱えると現象が起きるという設定や、特定の日時・場所に祈る形式など、現実に存在する儀式との親和性が高いのが特徴です。

この点が、読者に「現実との接点」を意識させる要因となっており、作品のリアリティを著しく増強させています。

語り手と読者の距離感を曖昧にする演出手法

本作では、語り手があくまで“調査者”として情報を共有するというスタイルをとっており、その情報提供が読者に直接語りかける形式をとっています。

これにより、読者自身が「情報を受け取っている当事者」となり、物語と現実の境界線が薄れる効果を生み出しています。

フィクションであると理解していても、どこかで「もしかして」という感覚が生じる仕掛けが巧妙で、これが本作の怖さを支える要因のひとつです。

感想と読みどころの解説

この章では、私自身が本作を読んで感じた魅力や、読者にとって注目すべきポイントを紹介します。

モキュメンタリーという形式が、ホラー表現にどのように作用しているかを分析しつつ、読後に広がる考察の余地についても触れていきます。

作品を「怖い」と感じるその根源を、構成や演出技法の視点から紐解いていきます。

初見でも「怖い」と感じる構成の仕掛け

「近畿地方のある場所について」は、初見の読者でも十分に恐怖を感じられるように設計されています。

その理由のひとつが、“段階的な開示”という構成です。

最初はただの失踪事件のように見えていた出来事が、映像資料・古い新聞記事・個人の証言などから徐々に“怪異”の輪郭を露わにしていく構成が、読者の没入感と恐怖感を高めていきます。

読者を巻き込むモキュメンタリー型ホラーの魅力

本作の最大の魅力は、モキュメンタリー形式が生む“疑似体験的な恐怖”です。

実在の地名や映像、現代的なインターフェース(SNS投稿風の演出など)を組み込むことで、現実との境界線がぼやけ、読者自身が物語に関与しているような感覚を覚えます。

この「読む側を作品世界に引き込む」仕掛けは、エンタメとしてのホラー表現の中でも非常に高い完成度を誇ります。

ファン考察が注目する“間”のズレと提示方法

作品の随所には、明らかに意図的と見られる“情報の空白”が仕込まれています。

たとえば、調査記録の一部が欠落していたり、同じ出来事が異なる人物から語られていることで、「どちらが本当なのか分からない」構造になっているのです。

この「語られていない部分」が、読者の想像力を刺激し、ファンによる考察文化を活性化させています。

近畿地方のある場所についてまとめ

「近畿地方のある場所について」は、フィクションでありながら、現実世界と地続きに感じられる恐怖を描いた秀逸なホラー作品です。

モキュメンタリー形式によって、読者自身が物語の一部になったような錯覚を味わえるのが最大の魅力です。

失踪、呪文、封印された場所といったモチーフを、時系列と資料的構成で丁寧に積み上げ、強い没入感を生み出しています。

本記事では、物語の概要から始まり、主要な出来事の整理、事件の流れの時系列、そして背景にある宗教的・地理的な要因に至るまで、初見でも理解しやすくまとめてきました。

この物語が“ただのホラー”ではなく、考察型・体験型コンテンツであることが、多くの読者を惹きつける理由でしょう。

もしあなたが本作に興味を持ったなら、ぜひ一歩踏み込んで、自身でも“調査者”として世界を掘り下げてみてください。

この記事のまとめ

- モキュメンタリー形式で描かれるホラー作品の紹介

- 小沢くんの失踪を起点とした怪異調査の記録

- 映像・記録・証言が交差する多視点構成

- “ましら様”を中心とする宗教的怪異の解明

- 明治期から現代までの時系列で事件を整理

- 読者を物語に巻き込む演出が最大の魅力

- 実在の地名や風習を交えたリアルな構成

- 考察やファン解釈を誘う情報の“空白”が鍵

- ホラーとドキュメントの境界を曖昧にする作品

コメント