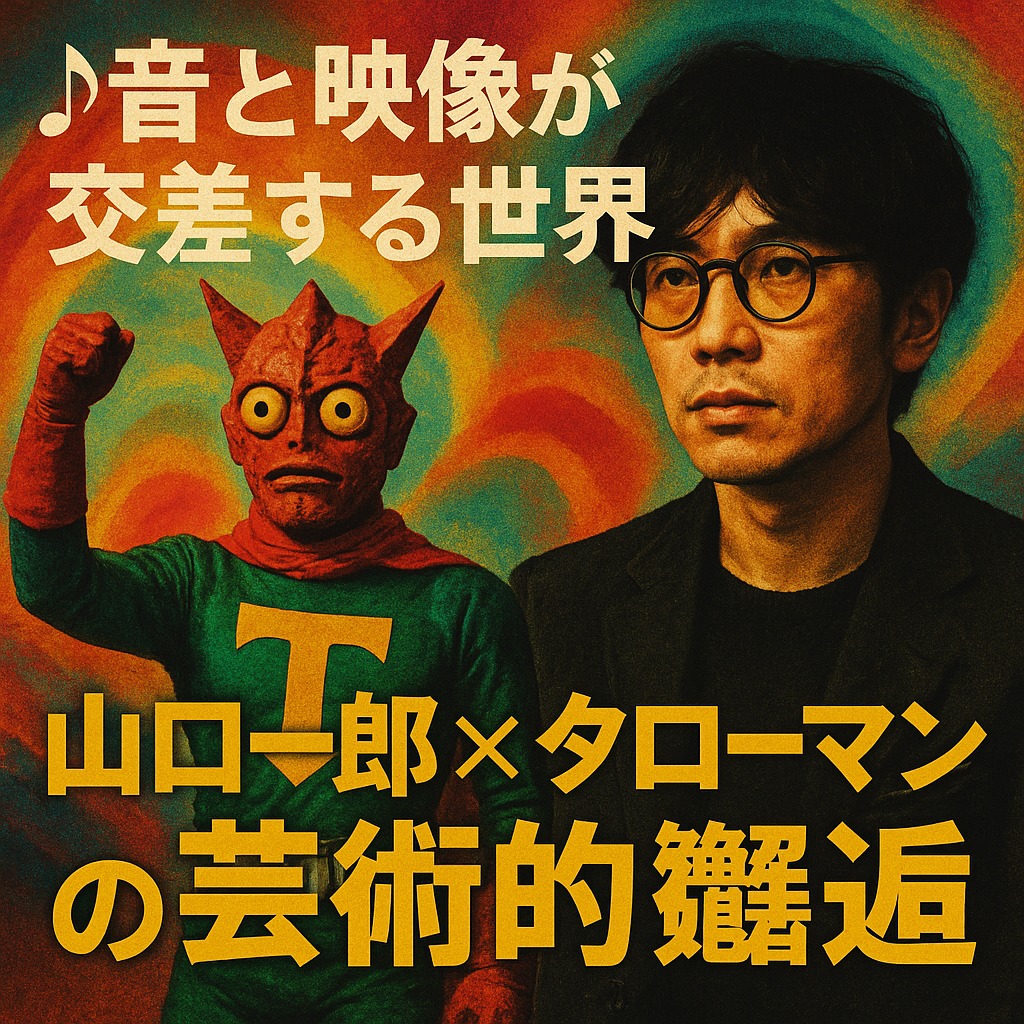

この記事を読むとわかること

- 山口一郎と「タローマン」の深い関係性

- 音楽が映像作品に与える芸術的影響

- 主題歌や劇伴に込められた思想と表現手法

山口一郎が語る「タローマンとの関係性」

山口一郎が「タローマン」へ抱く熱い想いが、メディアを通じて明らかになってきました。

単なるゲスト出演ではなく、彼の音楽活動や美学と「タローマン」との共鳴が注目を集めています。

では、なぜ彼は「タローマン」にそこまで強い関心を寄せるのでしょうか?

山口一郎が“タローマンファン”として出演する意図

山口一郎は、自身のルーツをたどる中で「タローマン」に強い共鳴を覚えたと語っています。

彼が「ファン」として番組に関わる背景には、岡本太郎の思想や“芸術は爆発だ”という信念に惹かれた個人的体験があります。

「芸術と自我の表現がぶつかり合う場所に音楽がある」という彼自身のスタンスが、タローマンのコンセプトとリンクしたのは自然な流れだったのでしょう。

このような視点を持つアーティストだからこそ、山口は単なる出演者ではなく、作品の世界観を内側から再解釈する存在として重要な役割を担うことになります。

テレビシリーズでのインタビュー出演と映画版での役割

テレビ版「タローマン」では、山口一郎は“ファン代表”としてのスタンスでインタビュー出演を果たしました。

そこでは、彼の素朴な感動や子どもの頃の記憶を語ることで、視聴者にとっての“共感の入口”となる存在でした。

一方で、映画版においてはその立ち位置がより能動的なものに進化します。

具体的には音楽的な演出面への参加やナレーション、さらには演技的要素を通して、「タローマンの思想を音楽で語る」という新たな役割を担うことになっています。

これは彼自身がアーティストとして進化する契機にもなっており、ファンにとっても興味深い展開です。

山口一郎とタローマンの関係性は、単なる「好き」という感情を超えて、表現者同士の精神的共鳴といえます。

この関係性が、今後どのように映像や音楽として結実していくのか、ファンの期待はますます高まっています。

アーティストとしての誠実な姿勢が、「タローマン」という存在をより深く掘り下げる鍵となっているのです。

主題歌やBGMに込められた音楽的テーマ

「タローマン」の世界を形作るうえで、音楽は単なる背景ではなく“精神”そのものを表現しています。

山口一郎が手がける主題歌やBGMには、時代性とメッセージ性が込められ、観る者の感情を強く揺さぶります。

ここでは、テレビ版・映画版それぞれの音楽的特徴とその背後にある思想を紐解いていきます。

テレビ版の主題歌「爆発だッ!タローマン」の構成と演奏スタイル

テレビ版の主題歌「爆発だッ!タローマン」は、岡本太郎の思想「芸術は爆発だ」をそのまま音に落とし込んだような楽曲です。

サカナクションの持ち味であるテクノロジカルなリズムと、生々しいアナログ感を融合させたサウンドは、懐かしさと革新性を同時に感じさせます。

楽曲構成も意図的に“不安定さ”を取り入れ、理屈ではない衝動性=爆発のイメージを具現化しています。

特にイントロから始まるシンセベースとドラムの強烈なリズムは、聴き手の精神に直接訴えかける力があります。

「音楽が叫ぶ」ような構成が、この作品の主題と完璧に呼応しているのです。

映画版で新たに演出される音楽表現の方向性

映画版では、テレビ版とは異なる音楽的アプローチが採用されています。

具体的には、より抽象的かつ心理的な演出が重視され、楽曲の構成や音色もシネマティックに進化しています。

環境音に近い電子音やミニマルなパターンを多用することで、「タローマン」が内包する混沌や葛藤が浮かび上がります。

また、劇伴の中には、1970年代風のアナログ機材を使用したパートもあり、時代性と現代性の“ズレ”を意図的に演出しているのが印象的です。

このような音楽の方向性は、映画ならではの深い感情表現や余白を生み出しており、観客の想像力を刺激します。

テレビ版の勢いある主題歌と、映画版の内省的で実験的なサウンド。

このコントラストこそが、「タローマン」という存在の多層的な魅力を浮き彫りにしています。

音楽が担う役割は、単なる演出を超え、「思想の翻訳装置」として機能しているのです。

作品美術と音楽が響き合う世界観

「タローマン」の魅力は、映像だけでなく、音楽と美術が融合した“世界観”にこそ表れています。

特に山口一郎が手がける音楽は、岡本太郎の美術や舞台設定と深く共鳴し合っています。

ここでは、視覚と聴覚が交錯する“タローマン的芸術空間”の構造に迫ります。

岡本太郎の芸術性を反映した音楽演出

岡本太郎の作品には、計算されていないようでいて実は緻密に構成された混沌と爆発の美学が宿っています。

山口一郎が音楽で目指したのは、まさにこの“爆発の構造”を音で再現することでした。

リズムの急変、ノイズの導入、不協和音の組み合わせなど、通常のポップスでは避けられる手法を積極的に取り入れています。

これは、聴く者に「理解しようとする意志」を求める岡本太郎の芸術思想を、そのまま音楽に転写する挑戦とも言えます。

音で岡本太郎を語ることに挑んだ山口の姿勢は、現代アートの新しい形として高く評価されるべきでしょう。

“1970年代の未来像”という舞台設定とサウンドデザイン

「タローマン」の舞台は、1970年代に想像された“未来”です。

この独特の時空間設定に対して、音楽も過去と未来の音像をクロスオーバーさせるサウンドデザインが施されています。

アナログシンセやローファイなテープ音質といった1970年代特有の音色をベースにしながらも、構成やエフェクトには現代的な手法が用いられています。

その結果、“懐かしさ”と“違和感”が共存する音世界が構築され、視聴者の感覚を刺激します。

「この音は未来か過去か?」という問いが浮かぶほど、サウンドは舞台美術と密接に結びついています。

作品美術と音楽が互いを補完し合い、独自の美意識を築いている「タローマン」。

このような融合は、単なるコラボレーションを超えて、総合芸術としての完成度を高めています。

聴覚と視覚を同時に揺さぶる仕掛けこそが、本作の真の魅力だといえるでしょう。

タローマンと山口一郎のコラボが生む魅力

「タローマン」と山口一郎のコラボレーションは、偶然ではなく必然とも言える相性の良さを持っています。

岡本太郎の芸術と山口の音楽的哲学がぶつかり合い、化学反応のような創造が生まれました。

本章では、ファンの期待に応える“再現”と、予想を超える“新解釈”の融合に注目していきます。

ファンが期待する“再現と新解釈”の融合

山口一郎が「タローマン」に参加することで、視聴者が最も期待していたのはあの独特な世界観を忠実に再現しつつ、山口らしさをどう加えるかという点でした。

テレビ版主題歌「爆発だッ!タローマン」では、原作の荒々しさやシュールさを保ちつつも、現代的な音楽構成やミキシングで新しい表現を生み出しています。

過去作へのリスペクトと挑戦的解釈の両立は、まさに“再現と新解釈”の融合と言えるでしょう。

このバランスが、オールドファンにも新規視聴者にも刺さる内容として高い評価を得ています。

山口自身の音楽的バックグラウンドとのリンク

山口一郎は、サカナクションとしての活動を通じてテクノロジーと身体性、ポップと実験性の融合を常に模索してきました。

この音楽的背景は、「タローマン」の持つコンセプトと深くシンクロしています。

彼の作品に頻出する“時代を横断する感覚”や“ノスタルジックな未来観”は、まさにタローマンの持つ1970年代の未来像と重なります。

また、岡本太郎が掲げた「人間の内なるエネルギーの爆発」というテーマも、山口がこれまでの楽曲で繰り返し描いてきたものと共通しています。

山口一郎という存在自体が、タローマンの延長線にある“現代の表現者”と言っても過言ではないでしょう。

このコラボレーションによって、「タローマン」は単なる懐古的コンテンツではなく、現代的な文脈で再構築されたアート作品へと進化しています。

そして山口一郎もまた、「タローマン」というフィルターを通して自らの音楽的探求を深化させています。

この相互作用こそが、両者のファンにとって非常に刺激的な“体験”となっているのです。

「タローマン×山口一郎」音楽と作品の関係とは?まとめ

「タローマン」と山口一郎のコラボレーションは、単なる音楽提供やゲスト出演にとどまりません。

そこには、思想や美学の共鳴、そして現代アートとしての挑戦が込められています。

最後に、このコラボレーションの本質と意義を改めて整理してみましょう。

まず注目すべきは、山口一郎が岡本太郎の芸術思想に深く共鳴していたという点です。

芸術は爆発だ、という信念を音楽でどう表現するかという問いに対し、山口は大胆かつ繊細にアプローチしてきました。

テレビ版では熱量のある主題歌、映画版では内省的かつ抽象的な劇伴というように、作品のトーンに合わせて音楽の方向性を調整しているのが印象的です。

また、音楽と映像美術との“響き合い”によって、「タローマン」の世界観はより多層的に感じられるようになりました。

視覚と聴覚、そして思想の三位一体構造が、これまでの特撮やドラマとは一線を画す芸術的深みを与えています。

この融合は、山口の音楽的バックグラウンドと岡本太郎の精神文化がクロスオーバーした結果に他なりません。

総じて、「タローマン×山口一郎」という組み合わせは、時代を超えて共鳴するアートの在り方を私たちに提示しています。

ただの懐古でもなく、現代的な解釈だけでもない、その“あいだ”に生まれた作品は、多くの人に刺激を与え続けるでしょう。

未来の芸術とエンターテインメントの可能性を感じさせる、稀有なコラボレーションと言えます。

この記事のまとめ

- 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』に山口一郎が出演

- 岡本太郎の思想と山口の音楽観が共鳴

- テレビ版ではファン代表、映画版では音楽面でも参加

- 主題歌「爆発だッ!タローマン」が思想を音で表現

- 映画版では抽象的で心理的な音楽演出に進化

- 1970年代の未来像と現代の音が融合したサウンド

- 音楽と美術が融合した総合芸術としての完成度

- 山口の音楽的背景が「タローマン」とリンク

- 再現と新解釈が融合し、ファンに深い体験を提供

- 時代を超えて共鳴するアート作品としての挑戦

コメント